« Ce qui a rendu si rares les Français libres, c’est le fait que tant de Français soient propriétaires. Ils avaient à choisir entre leur propriété – leur petite maison, leur petit jardin, leur petite boutique, leur petit atelier, leur petite ferme, leur petit tas de bouquins ou de bons du Trésor – et la France. Ils ont préféré leur propriété. Quels ont été les premiers Français libres ? Des braves types comme les pêcheurs de l’île de Sein, qui ne possédaient que leur barque et l’emmenaient avec eux ; des garçons sans attache, qui n’avaient rien à perdre ; des juifs qui se sauvaient parce qu’ils devinaient qu’ils allaient tout perdre. Ceux qui avaient à choisir entre les biens matériels et l’âme de la France, les biens matériels ont choisi à leur place. Les possédants sont possédés par ce qu’ils possèdent. »

Charles de Gaulle.

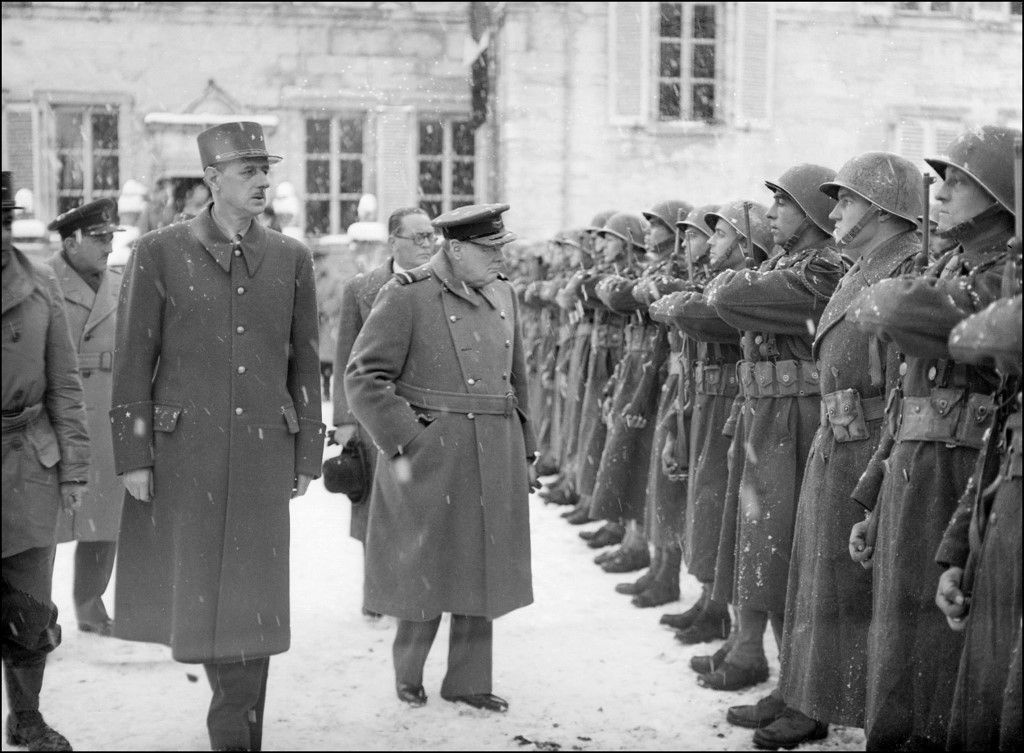

Cet extrait est tiré de ‘De Gaulle, une vie : l’homme de personne (1890-1944)‘. Ni hagiographie, ni déconstruction, mais le premier volume (deux autres sont prévus) d’un monumental travail d’historien où Jean-Luc Barrré raconte Charles de Gaulle. Un homme décrit comme froid, ayant une haute opinion de lui-même. Un homme d’autorité et de tradition. Intransigeant. Mais un (futur) homme d’Etat ayant le sens du devoir et de l’Histoire. Un fin analyste, un visionnaire. Un rebelle condamné à mort par ses pairs. Un sacré emmerdeur pour Churchill, son premier et meilleur allié malgré les nombreux orages qui éclatèrent entre eux. Un danger, voire un fasciste potentiel à l’image de ce qui s’était passé en Espagne et en Italie, pour l’administration Roosevelt qui lui préférait des généraux pétainistes plus dociles… Et surtout : un rassembleur. Une lecture qui fait bien sûr réfléchir aujourd’hui entre deux extrêmes dans le vent et des petits arrangements honteux entre partis, au détriment de la nation.

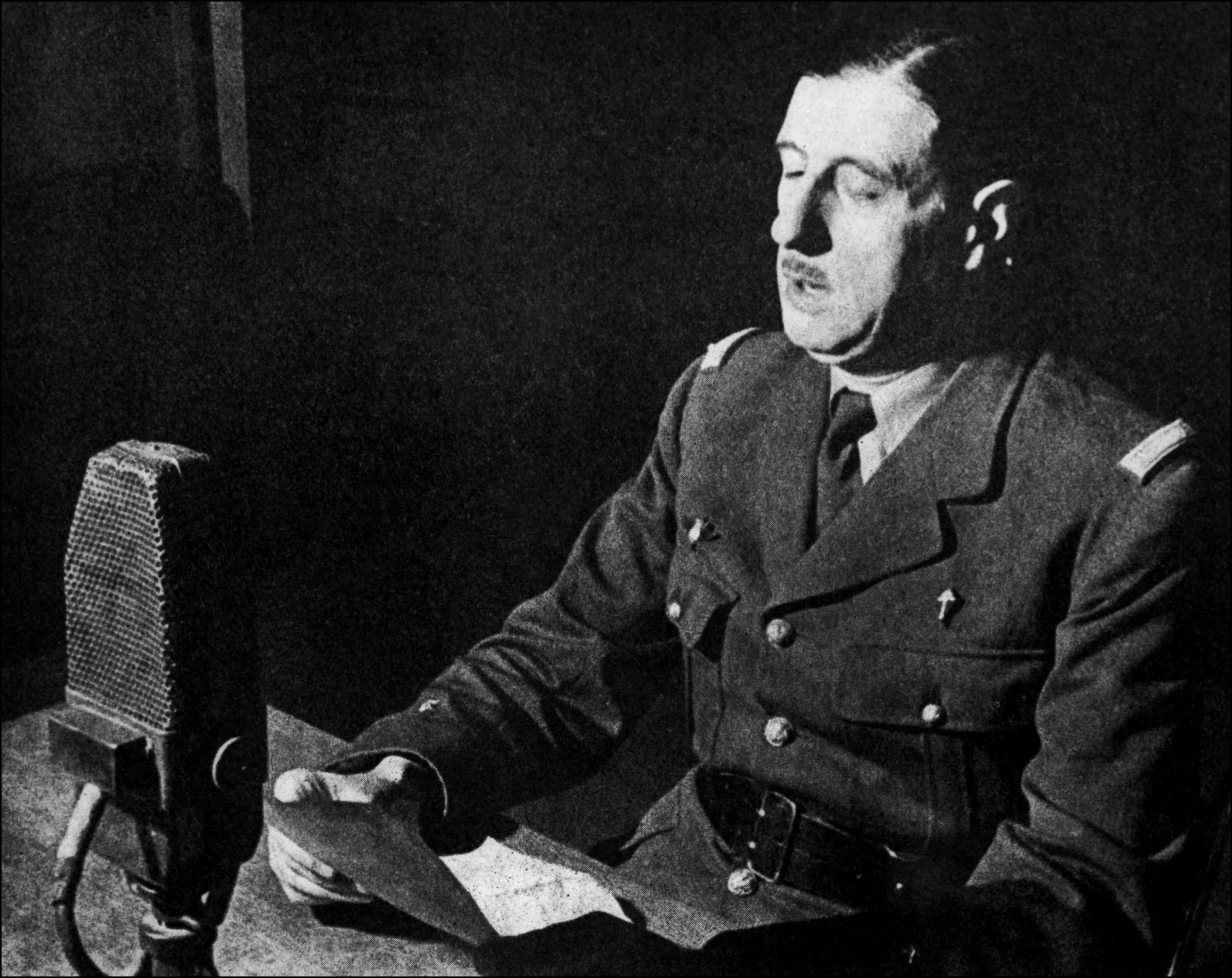

« Londres, en juin 1940, ce n’était pas une ville où l’on arrivait, mais une ville d’où l’on partait. La panique régnait chez les Français en mission, ils étaient environ 800, à l’ambassade et dans la colonie française. Les uns, comme anéantis, étaient submergés de douleur et de honte. Les autres, persuadés que l’Angleterre serait submergée et battue, ne songeaient qu’à s’enfuir et à sauver les meubles. C’est dans cette atmosphère que retentit le premier appel du général de Gaulle. Pour la plupart des Français, il était un inconnu et voilà que cet homme seul osait soudain braver la hiérarchie militaire, remettre en question la parole du maréchal Pétain et appeler les Français à reprendre le combat ! Dans les milieux officiels, on criait au scandale. Quel était cet aventurier, voire cet homme courageux mais isolé, qui venait déranger les pourparlers inévitables et raisonnables ? Quand au personnel de l’ambassade de France, il préférait éviter de nous rencontrer. Pour certains, nous étions des aventuriers, pour les autres des gêneurs. »

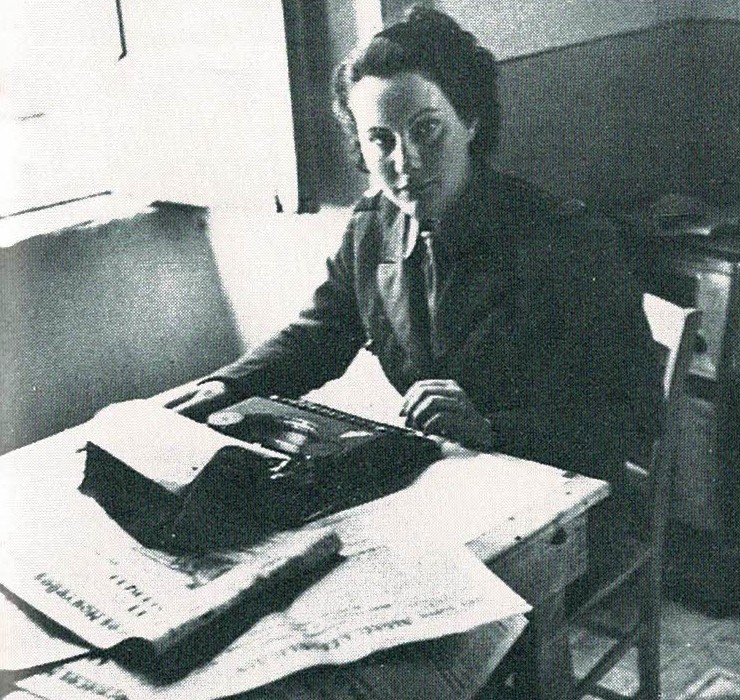

Elisabeth de Miribel, secrétaire du général de Gaulle.